Se trata de un texto

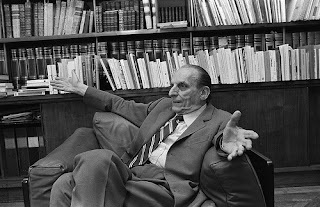

basado en la conferencia pronunciada por Norberto Bobbio (1909-2004) en el

Palacio de las Cortes de Madrid, en noviembre de 1983. Luego, corregida y

aumentada, sirvió para la disertación introductoria presentada por el

politólogo italiano en el Congreso Internacional “Ya empezó el futuro”,

celebrado en Locarno en mayo de 1984.

A continuación

presento al lector mi ficha de lectura, basada en la siguiente edición: Bobbio,

Norberto. (1986). El futuro de la

democracia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. (pp. 13-31).

Traducción española de José F. Fernández Santillán.

[Antes de comenzar la

ficha propiamente dicha, considero necesario escribir unas palabras sobre el

punto de vista adoptado por Bobbio para estudiar la democracia. En este

sentido, es característica la escisión entre “lo político” y “lo económico”.

Bobbio considera que la democracia moderna tiene origen en las mentes de algunos

filósofos políticos y que su éxito o fracaso debe medirse en función de esas

ideas. No explora, en cambio, la relación entre el desarrollo del modo de

producción capitalista y la expansión de la democracia. Al respecto, considero

mucho más fructífero el camino esbozado por Marx, a partir de la constatación

de que en el capitalismo la dominación está basada en la coerción económica y

tiene un carácter impersonal. Bobbio, al escindir lo económico y lo político,

hace suya la distinción entre Sociedad Civil y Sociedad Política, cuyo análisis

fue realizado por Marx en su célebre artículo “Sobre la cuestión judía” (1844).

Si se considera a lo político y a lo económico como aspectos de una misma

totalidad, estamos obligados a reformular la evaluación de Bobbio acerca de los

“fracasos” de la democracia.]

Bobbio comienza su

discurso afirmando que no sabe cuál puede ser el futuro de la democracia. Su

objetivo es otro: “En esta disertación

mi intención es pura y simplemente la de hacer alguna observación sobre el

estado actual de los regímenes democráticos (…) Tanto mejor si de estas

observaciones se pueda extrapolar una tendencia en el desarrollo (o involución)

de estos regímenes, y por tanto intentar algún pronóstico cauteloso sobre su

futuro.” (p. 13).

Para llevar adelante su cometido, el autor se ve obligado a establecer una

definición mínima de la democracia. Comienza por lo básico: “Todo grupo

social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros

del grupo con el objeto

de mirar por la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior.”

(p. 14). Ahora bien, esta toma de decisiones se realiza en forma democrática

cuando está “caracterizada por un

conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está

autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.” (p. 14). Precisamente la existencia de

este conjunto de reglas separa a las formas democráticas de las formas

autocráticas de toma de decisiones. Bobbio fundamenta la importancia de las

reglas argumentando que las decisiones siempre son tomadas por individuos, nunca

por el colectivo en su conjunto.

La definición mínima de democracia incluye

tres elementos:

1)

En cuanto a los sujetos

que toman las decisiones colectivas, un régimen democrático se caracteriza

porque el número elevado de personas que tienen esa atribución. Nunca son todos

(por ejemplo, no votan los menores de edad).

2)

En cuanto a la modalidad

de la decisión, “la regla fundamental de la democracia es la regla de

la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones

colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones

aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar la decisión.” (p.

14).

3)

Existencia

de alternativas reales (y la

posibilidad efectiva de seleccionar una u otra) para quienes estén llamados a

decidir o a elegir a quiénes deberán decidir. Para que esto sea posible es

preciso que existe un Estado de Derecho,

cuya base con los derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia

opinión, de reunión, de asociación, etc. “Las normas constitucionales que

atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas

preliminares que permiten el desarrollo del juego.” (p. 15). Estos derechos son

la base del Estado liberal. [Esta

forma de Estado se caracteriza por la existencia de esos derechos

fundamentales.]

Bobbio plante así la

relación entre democracia y liberalismo: “El Estado liberal y el

Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que va

del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas

libertades para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea

opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es

indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la

persistencia de las libertades fundamentales.” (p. 15). Sostiene que Estado

liberal y Estado democrático cuando caen, caen juntos. (p. 16).

A continuación, pasa

a ocuparse de la democracia actual. Para hacerlo, elige el camino de confrontar

una lista de seis “falsas promesas” del pensamiento democrático y liberal

(aquello que nació con fines “nobles y elevados”) con la “cruda realidad”.

I] El nacimiento de una sociedad pluralista

(p. 17-18)

Este punto se refiere

a la distribución del poder.

La democracia moderna

tiene origen en una concepción

individualista de la sociedad, que reemplazó a la concepción orgánica

dominante en la Antigüedad y en la Edad Media. Esta concepción individualista

se formó a partir de tres aportes: a) contractualismo de los siglos XVII y

XVIII; b) el nacimiento de la economía política (Adam Smith); c) la filosofía

utilitarista (Bentham, Mill).

A partir de la

hipótesis del individuo soberano, “la doctrina democrática había ideado un

Estado sin cuerpos intermedios, característicos de la sociedad corporativa de

las ciudades medievales y del Estado estamental o de órdenes anteriores a la

afirmación de las monarquías absolutas, una sociedad política en la que, entre

el pueblo soberano, compuesto por muchos individuos (un voto por cabeza) y sus

representantes, no existiesen las sociedades particulares criticadas por

Rousseau y privadas de autoridad por la Ley Le Chapelier (abrogada en Francia

solamente en 1887).” [1]

La democracia actual,

por el contrario, se centra en las grandes

organizaciones, no en los individuos. “No son los individuos sino los

grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática, en la

que ya no hay un solo soberano, ni el pueblo o la nación, compuesto por

individuos que adquirieron el Derecho de participar directa o indirectamente en

el gobierno, el pueblo como unidad ideal (o mística), sino el pueblo dividido

objetivamente en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos, con su

autonomía relativa con respecto al gobierno central (autonomía que los

individuos específicos perdieron y que jamás han recuperado más que en un

modelo ideal de gobierno democrático que siempre ha sido refutado por los

hechos).” (p. 18). El modelo de sociedad democrática era una sociedad monista,

con un solo centro de poder. La sociedad democrática actual tiene varios

centros de poder [la poliarquía de Dahl], es pluralista. (p. 18).

II] La reivindicación de los intereses (p. 18-20)

Este punto se refiere

a la representación.

El ideal de la

democracia moderna está “caracterizada por la representación política, es

decir, por una forma de representación en la que el representante, al haber

sido llamado a velar por los intereses de la nación, no puede ser sometido a un

mandato obligatorio. El principio en el que se basa la representación política

es exactamente la antítesis de aquél en el que se fundamenta la representación

de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los

intereses particulares del representado, está sometido a un mandato obligatorio

(precisamente el del contrato del Derecho privado que prevé, la revocación por

exceso de mandato).” (p. 18). En síntesis, mandato

libre del representante, prohibición del mandato imperativo.

Ahora bien, en la

democracia actual no se respetan ni el mandato libre ni la representación

política. Esto se debe a la estructura pluralista del poder mencionada en el

punto anterior. Bobbio es claro: “Quien representa intereses particulares tiene

siempre un mandato imperativo.” (p. 19). Ejemplo: régimen neocorporativo en la

mayoría de las democracias europeas (Estado garante de acuerdos entre las

partes de la sociedad – cámaras empresarias y sindicatos -).

III] Persistencia de las oligarquías (p. 20-21)

La tercera promesa

era la derrota del poder oligárquico.

En otras palabras, se buscaba la libertad como autonomía = desaparición de la

distinción entre quien gobierna y quien es gobernado. La democracia actual

muestra un camino completamente diferente. “La democracia representativa, que

es la única forma de democracia existente y practicable, es en sí misma la

renuncia al principio de la libertad como autonomía.” (p. 20). Joseph

Schumpeter (1883-1950) vio esto con claridad: “la característica de un gobierno

democrático no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas élites que

compiten entre ellas por la conquista del "'voto popular.” (p. 21).

IV] El espacio limitado (p. 21-22)

Bobbio aborda la

cuestión de la multitud de espacios significativos que permanecen ajenos a la

forma democrática de gobierno. Se trata de “espacios en los que se ejerce un poder

que toma decisiones obligatorias para un completo grupo social.” (21). Ejemplo:

los dos grandes bloques de poder que existen en lo alto de las sociedades

avanzadas, la empresa y el aparato administrativo.

La democracia moderna

“nació como método de legitimación y de control de las decisiones políticas en

sentido estricto, o de «gobierno» propiamente dicho, tanto nacional como local,

donde el individuo es tomado en consideración en su papel general de ciudadano

y no en la multiplicidad de sus papeles específicos de feligrés de una iglesia,

de trabajador, de estudiante, de soldado, de consumidor, de enfermo, etc.

Después de la conquista del sufragio universal, si todavía se puede hablar de

una ampliación del proceso de democratización, dicha ampliación se debería

manifestar, no tanto en el paso de la democracia representativa a la democracia

directa, como se suele considerar, cuanto en el paso de la democracia política

a la democracia social, no tanto en la respuesta a la pregunta ¿quién vota?

como en la contestación a la interrogante ¿dónde vota?” (p. 21). [Marx trabajó

esta cuestión en su artículo “La cuestión judía”. Es importante volver a ese

trabajo para comprender las bases de la distinción entre Sociedad Civil y

Sociedad Política, entre espacio privado y espacio público, que constituye una

de las bases de la dominación de la burguesía. Hay que tener presente que la

dominación de la burguesía se sustenta en relaciones impersonales – la coerción

económica – y que esa dominación requiere del reconocimiento del ámbito de las

relaciones económicas como un ámbito privado.]

V] El poder invisible (p. 22-24)

La democracia moderna

nació con el objetivo de eliminar el “poder invisible” (Bobbio remite al caso

italiano de la mafia), es decir, toda forma de poder realizada a espaldas de la

publicidad. En este punto, el fracaso de las democracias reales es tan

ostensible como en el caso de la promesa de la eliminación del poder

oligárquico. “Más que de una falsa

promesa en este caso se trataría de una tendencia contraria a las premisas: la

tendencia ya no hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos,

sino, por el contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte del

poder.” (p. 24).

VI] El ciudadano no educado (p. 24-26)

La democracia moderna

se construyó bajo el supuesto de que la práctica democrática es la mejor

escuela para educar a los ciudadanos. John Stuart Mill (1806-1873) planteó que

la democracia requiere ciudadanos activos, no pasivos. “Esto lo llevaba a

proponer la ampliación del sufragio a las clases populares con base en el

argumento de que uno de los remedios contra la tiranía de la mayoría está

precisamente en el hacer partícipes en las elecciones — además de a las clases

pudientes que siempre constituyen una minoría de la población y tienden por

naturaleza a mirar por sus propios intereses— a las clases populares. Decía: la

participación en el voto tiene un gran valor educativo; mediante la discusión política

el obrero, cuyo trabajo es repetitivo en el estrecho horizonte de la fábrica,

logra comprender la relación entre los acontecimientos lejanos y su interés

personal, y establecer vínculos con ciudadanos diferentes de aquellos con los

que trata cotidianamente y volverse un miembro consciente de una comunidad.”

(p. 25). En el debate sobre elitismo y pluralismo, desarrollado en la Ciencia

Política estadounidense en las décadas de 1950 y 1960, se desarrolló la

distinción entre la cultura de los súbditos, orientada hacia los output del sistema (los beneficios que

los electores esperan obtener del sistema político), y la cultura participante,

centrada en los input (propio de los

electores que se identifican con la articulación de las demandas y la formación

de las decisiones).

En la realidad, prima

la apatía hacia la política. Bobbio sugiere que cada vez más ciudadanos se guían

por los output (los favores que

esperan conseguir a cambio de sus votos).

Bobbio se dedica a

examinar los motivos por los que las promesas de la democracia no pudieron ser

cumplidas. Llegado a este punto, sugiere que la sociedad actual es más compleja

que la que dio origen a la democracia clásica. “Las promesas no fueron cumplidas debido a los obstáculos que no fueron

previstos o que sobrevinieron luego de las «transformaciones» (…) de la

sociedad civil.” (p. 26).

Analiza tres

transformaciones:

1] El gobierno de los técnicos (p. 26-27)

La cuestión es la

siguiente: “conforme las sociedades

pasaron de una economía familiar a una economía de mercado, y de una economía

de mercado a una economía protegida, regulada, planificada, aumentaron los

problemas políticos que requirieron capacidad técnica. Los problemas técnicos

necesitan de expertos, de un conjunto cada vez más grande de personal

especializado.” (p. 26). Bobbio plantea

el problema con precisión: “La tecnocracia y la democracia son

antitéticas: si el protagonista de la sociedad industrial es el experto,

entonces quien lleva el papel principal en dicha sociedad no puede ser el

ciudadano común y corriente. La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo; por el

contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los

pocos que entienden de tales asuntos.” (p. 26-27)

2] El aumento del aparato (p. 27-28)

El aumento de la

capacidad de control del Estado sobre la sociedad conllevó “el crecimiento continuo del aparato

burocrático, de un aparato de poder ordenado jerárquicamente, del vértice a la

base, y en consecuencia diametralmente opuesto al sistema de poder democrático.

Si consideramos el sistema político como una pirámide bajo el supuesto de que

en una sociedad existan diversos grados de poder, en la sociedad democrática el

poder fluye de la base al vértice; en una sociedad burocrática, por el

contrario, se mueve del vértice a la base.” (p. 27). Ahora bien, Bobbio apunta

que la relación entre Estado democrático y Estado burocrático es estrecha; a

medida que se amplió la base del primero y el voto se extendió a los

trabajadores, éstos comenzaron a reclamar más derechos, y la satisfacción de

los mismos requirió de la expansión de una burocracia encargada de la gestión.

Por eso, la exigencia actual de limitación del aparato burocrático del Estado

[neoliberalismo], esconde la intención de terminar con el Estado Benefactor.

3] El escaso rendimiento (p. 28).

La cuestión es la

siguiente: “primero el Estado liberal y

después su ampliación, el Estado democrático, han contribuido a emancipar la

sociedad civil del sistema político. Este proceso de emancipación ha hecho que

la sociedad civil se haya vuelto cada vez más una fuente inagotable de demandas

al gobierno, el cual para cumplir correctamente sus funciones debe responder adecuadamente

pero, ¿cómo puede el gobierno responder si las peticiones que provienen de una

sociedad libre y emancipada cada vez son más numerosas, cada vez más

inalcanzables, cada vez más costosas?” (p. 28). En un régimen autocrático, el

Estado restringe la demanda de exigencias de la sociedad civil; en cambio, en

democracia las demandas son numerosas y continuas, en tanto que la respuesta a

éstas es difícil.

Bobbio termina la

disertación afirmando que, a pesar de las promesas incumplidas y de los

obstáculos imprevistos, el régimen democrático no fue reemplazado por el

autocrático, y que las democracias se fortalecieron luego de la finalización de

la Segunda Guerra Mundial (1945). El autor se refiere al contenido mínimo de la

democracia, desarrollado al principio de la disertación. También hace la

constatación de que no hubo guerras entre

Estados democráticos en el período posterior a 1945.

Por último, Bobbio

enumera los ideales de la democracia: 1) ideal de la tolerancia; 2) ideal de la no

violencia; 3) ideal de la gradual renovación de la sociedad mediante el libre debate de ideas (ejemplo: “únicamente

la democracia permite la formación y la expansión de las revoluciones

silenciosas, como ha sido en estas últimas décadas la transformación de la

relación entre los sexos, que es quizá la mayor revolución de nuestro tiempo.”

– p. 31-); 4) ideal de la fraternidad.

Villa del

Parque, miércoles 11 de julio de 2018

NOTAS:

[1] Bobbio pasa por

alto un hecho significativo. La Ley Le Chapelier, sancionada en 1791 (plena

Revolución Francesa), instauraba la libertad de empresa y prohibía todo tipo de

asociaciones sindicales. Lejos de ser expresión de una teoría abstracta,

constituía una herramienta concreta de la burguesía francesa en su lucha contra

los trabajadores.